膀胱がんの症状

初期は無症状で、痛みを伴わない血尿(無症候性肉眼的血尿)を契機に発見されることが多いです。

初期は無症状で、痛みを伴わない血尿(無症候性肉眼的血尿)を契機に発見されることが多いです。

頻尿、排尿時痛、残尿感といった膀胱炎症状が見られることもあり、抗菌薬を内服しても中々改善しない膀胱炎症状を認める際は注意が必要です。

腫瘍が大きくなると、膀胱内に開口する尿管の出口(尿管口)を腫瘍が閉塞することで、尿の流れが滞り腎臓が拡張する水腎症を呈することがあります。水腎症になると、左右どちらかの背中や腰が痛んだり、腎機能が低下することがあります。

さらに進行し転移を来すと、転移した臓器に症状が出現します。膀胱がんは肺、肝臓、骨への転移が多いです。

膀胱がんとは?

膀胱がんは、毎年1万人以上の方が罹患されています。

頻度としては少ないですが、年々少しずつ増加傾向にあります。男女で比較すると、男性は女性の2~3倍の頻度で発症し、50歳以上に多く発生するがんです。

膀胱は、腎臓で作られた尿が尿管を通って流れてきて、尿を貯留する袋状の臓器です。膀胱の内腔は尿路上皮という粘膜で覆われており、膀胱がんの90%以上はこの尿路上皮にできる尿路上皮がんです。

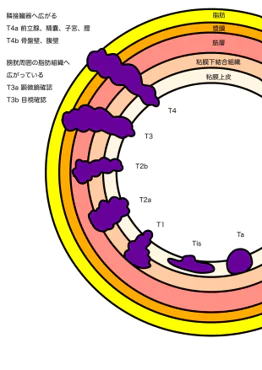

膀胱がんは腫瘍の深達度、広がり方によって大きく3つに分類されます。

表在性(筋層非浸潤性)膀胱がん

膀胱の内腔に突出して、カリフラワーのようにぶつぶつした表面をしています。腫瘍は膀胱の粘膜にとどまっています。

膀胱上皮内がん

がんが膀胱の内腔に突出せず、粘膜に沿って悪性度の高い細胞がばら撒かれた状態です。膀胱粘膜が発赤していたり、不整な形状をしていることがあります。上皮内がんは悪性度が高く、浸潤がんに変化したり比較的早期に転移を来しやすいです。

浸潤性膀胱がん

腫瘍の深部が、膀胱の筋肉の層にまで達しているものです。

膀胱がんの原因

確立された最大のリスク因子は喫煙で、罹患者の約半数は喫煙が原因と言われています。

確立された最大のリスク因子は喫煙で、罹患者の約半数は喫煙が原因と言われています。

また、染料として使用される芳香族アミンや、環境汚染物質である多環芳香族炭化水素などがリスク因子となるとも言われています。

膀胱がんの検査方法

下記のような検査を行い、膀胱がんの診断を進めていきます。

尿検査

尿中の血液の成分である赤血球、炎症性細胞である白血球の有無などを確認します。

尿中の血液の成分である赤血球、炎症性細胞である白血球の有無などを確認します。

超音波検査

腫瘍が大きかったり、膀胱内腔に突出している時に腫瘍を確認できることもあります。

腫瘍が大きかったり、膀胱内腔に突出している時に腫瘍を確認できることもあります。

膀胱がんを疑い超音波検査を行なう時は、排尿を我慢してもらい、膀胱を膨らませた状態で行なう方が望ましいです。超音波は侵襲なく行える検査です。

尿細胞診検査

尿検査と同じように、提出していただいた尿を顕微鏡で確認して、がん細胞が混ざってないかを確認します。

尿検査と同じように、提出していただいた尿を顕微鏡で確認して、がん細胞が混ざってないかを確認します。

結果が陽性であれば膀胱がんの可能性は高くなりますが、結果が陰性であってもがんがないとは言い切れません。

膀胱鏡検査

膀胱がんかどうかは判断するためには膀胱鏡検査が必要となり、小さな膀胱がんも見つけることが可能です。

膀胱がんかどうかは判断するためには膀胱鏡検査が必要となり、小さな膀胱がんも見つけることが可能です。

膀胱は胃と同じように袋状の臓器であり、内腔にできた小さな腫瘍を見つける際には、胃カメラと同様に内視鏡が有用となるからです。

検査にあたって、尿道にゼリー状の局所麻酔薬を注入したうえで、内視鏡を尿道に挿入します。当院では『軟性鏡』という、特に挿入部分が柔らかく曲がる材質で出来ている内視鏡を使用しますので、痛みを伴う事はほとんどありません。

膀胱鏡検査によって、がんの部位、大きさや形状、数、また粘膜内の不整な病変などを確認することができます。このような所見を認めた際は、後日改めて内視鏡による手術を行ないます。

胸腹部CT、骨盤部MRI、骨シンチグラフィー

膀胱鏡で膀胱がんが見つかった際は、骨盤部MRIで膀胱がんの深達度、胸腹部CT・骨シンチグラフィーで転移の有無を確認し、手術結果と併せて治療方針を決定します。

治療方法

膀胱鏡で膀胱がんが見つかった際、最初に経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt)を行ないます。

膀胱鏡で膀胱がんが見つかった際、最初に経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt)を行ないます。

腰椎麻酔を行ない、内視鏡を膀胱内に挿入し、腫瘍を内視鏡の切除装置で削り取る手術です。

上皮内がんを疑う粘膜の所見があれば、同時にその粘膜の生検も行ないます(経尿道的膀胱粘膜生検術:TU-Bx)。

手術時間は1-2時間程度、入院期間は1週間以内です。

手術で削り取った腫瘍の病理検査を行ない、膀胱がんの深達度や、悪性度、上皮内がんの有無などを診断します。病理検査と転移の有無を総合的に判断し、治療方針を決定します。

表在性膀胱がん

表在性膀胱がんであれば、腫瘍はしっかりと削り取れていると判断し、追加治療の必要はありません。

但し、表在性膀胱がんは再発率が高いことで知られています。TUR-Bt後の2年間は、3ヶ月毎に膀胱鏡や尿細胞診検査を行ない、再発の有無を確認する必要があります。その後は半年毎、1年毎という風に徐々に術後検査の施行間隔を延ばしていきます。

術前から表在性膀胱がんが疑われている場合は、TUR-Bt直後に膀胱内に抗がん剤を注入することで、再発予防を行なうという治療もあります。

膀胱上皮内がん

膀胱上皮内がんと診断された際は、弱毒化した結核菌を膀胱内に注入する、BCG膀胱内注入療法を行ないます。6-8週程度、1週間に1度この治療を行ない、再度膀胱の粘膜生検術で治療効果を判定します。

BCG療法に抵抗性の上皮内がんもあり、その場合は後述する膀胱全摘除術が必要となります。

浸潤性膀胱がん

浸潤性膀胱がんの場合は、TUR-Btのみでの腫瘍の完全切除は困難であると判断します。

浸潤性膀胱がんの場合は、TUR-Btのみでの腫瘍の完全切除は困難であると判断します。

この場合は根治術として膀胱全摘除術が必要となります。

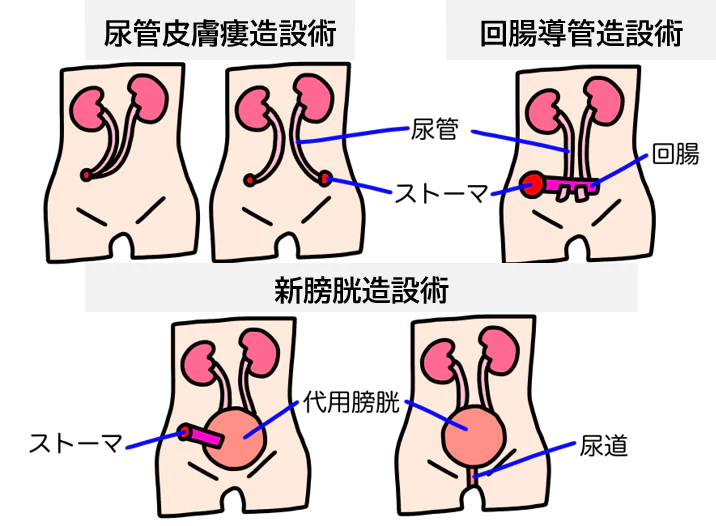

膀胱を全摘除行なうことで、尿を体外へ排出する経路が無くなるので、尿路の再建が必要となります。

尿路の再建方法として

- 尿管皮膚瘻造設術:左右の尿管をそのまま臍横に出します。おなかに新たに作った尿の排出口をストーマと呼びます。ストーマを造設した際は、常時尿を溜めておく袋が必要になります。

- 回腸導管造設術:回腸の一部を切離し、その切離した回腸に左右の尿管をつなぎ、回腸の先を臍横の皮膚に出してストーマを造設します。

- 新膀胱造設術:小腸もしくは大腸の一部を切離し、それを膀胱のように袋状に形成し、新膀胱とします。新膀胱の一方に尿管を縫い付け、一方は尿道とつなぐため、外から見た際にストーマはなく、尿道からの排尿が可能となります。

膀胱全摘除術はかつて開腹手術で行なわれていましたが、現在はロボット手術が導入されています。

開腹手術と比べて傷口が小さくて済む、術中や術後の出血が少ないなどのメリットがあります。

転移性膀胱がん

膀胱以外の臓器やリンパ節に転移を来している状態です。

抗がん剤を含めた全身治療は必要となります。

これらの治療によって転移巣が消失、もしくは著しく縮小した際に、膀胱全摘除術が選択されることもあります。